子どもが夢中で学んでいるときと、まったく手につかないとき。学びへの意欲には、その時々で大きな差があるように見えます。この違いは、どこからくるのでしょうか?また、保護者としてできることはなんでしょうか。

心理学では学習意欲(モチベーション)は主に2つの動機づけによって支えられていると考えられています。

ひとは内発的動機づけです。「知りたい」「やってみたい」といった好奇心や、自分の未来を見据えて「学びたい」と感じる気持ちから行動が促される状態です。

ふたつめは外発的動機づけです。ご褒美や表彰、他者からの評価など、外から与えられる刺激によって行動が促される状態です。

例えば、幼児期のやる気を引き出す方法として、大人がまずやってみせたり、ごほうびシールでやる気を高めたりすることがあります。前者は「真似してみたい」という内発的動機づけ、後者はシールを報酬とした外発的動機づけによる働きかけです。このように、どちらも意欲を高める要素ではありますが、動機の他にもモチベーションに影響する要因があります。動機づけがあっても、教材が合わない・環境が整っていないと、やる気が続かないこともあるのです。

「やる気がなくなる原因」はどこにある?

大阪大学の調査研究(※1)では、中学生を対象に、英語学習の意欲が下がる原因として次のようなものが挙げられています。

また、モチベーションは「欲求・認知・環境・感情」の4つの要因が影響する(※2)とも言われていて、「わかりやすい」「つまらない」という「快・不快」といった感情の働きが学習意欲に強く関係していることが伺えます。このことは、家庭での学習にもヒントを与えてくれます。

家庭での学習を維持するには?

やる気を高めようとしすぎずとも、「やる気を下げない工夫」をすることで、学びはぐっと継続しやすくなります。

家庭学習では、教材や学習環境を柔軟に調整できるのが大きなメリット。たとえば、

といった小さな工夫が、意欲を守る土台になります。

実際に試してみた教材と子どもの反応

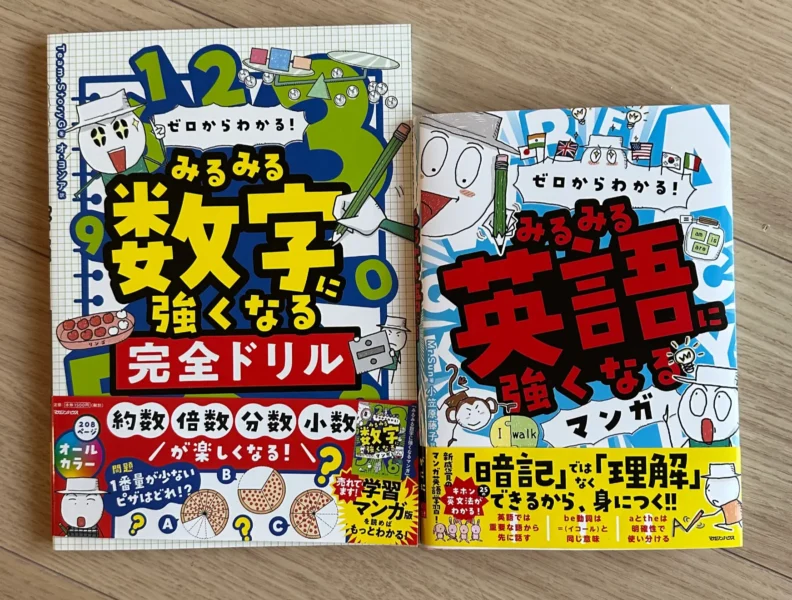

ある日、わが子の算数(特に分数・少数・四則演算)の理解がいま一歩だなと感じ、子どもが楽しめそうな教材を探しました。実は、家にはすでに分数・少数を解説する算数マンガがありましたが、全く手につかなかったのです。「うんちくが好き」「ストーリーがあると吸収しやすい」「教科書みたいな説明はとっつきにくそう」という子どもの特徴から選んだのが、こちら。

『ゼロからわかる!みるみる数字に強くなるマンガ』

リビングにそっと置いておくと、気づけば読み始め、「素数ってこういうことか!」「最小公倍数はあっても、最大公倍数はないだよ。だって数はずっと続くから!」と嬉しそうに話してくれました。

やらされている感がなく、「楽しい」という快の感情が学習と結びついた瞬間でした。その後は、公倍数を探す問題も、手間がかかると見通しが立っているにもかかわらず、理論を理解している気持ちの軽さからか、最後まで取り組むことができました!

この経験から、教材一つで学びの継続がぐっとしやすくなることを実感しました。このシリーズには他にも「図形」「英語」や「ドリル編」もあり、大人が読んでも納得できる内容になっています。

子どもの学びは、「正しいやり方」よりも、自分に合った入口を見つけられるかが鍵になります。(大人の学び直しも同じですね。)

学ぶことが楽しいと感じる瞬間、興味がわく教材との出会い、失敗しても安心できる環境──それらがそろったとき、「続けられる学び」になるのです。家庭学習だからこそできる、教材選びの工夫。子どもと一緒に「学びのスイッチ」を見つけていく時間を、ぜひ楽しんでみてはいかがでしょうか。

※1:大阪大学(2023)「学習意欲減退要因と無動機に関する実証研究」

※2:鹿毛雅治(2013)『学習意欲の理論:動機づけの教育心理学』金子書房

-

- 佐藤けいこ

会社員として働きながら、二児の母として子育て中。大学では生活科学(生理学領域)を学び、現在は通信制大学で心理学を専攻。2025年夏に卒業予定。自身の不調や子どもの行き渋りをきっかけに、「支援と家庭のつながり」に関心を持ち、家庭での関わりと心理学の理論をつなげる実践と探究を重ねている。理論と実体験の両面から、子育てや学びについて考える記事を発信している。