ホームスクーリングといえば、親が家庭内ですべての教育を担う「孤立した学習」のイメージが強い。しかし2020年以降、その風景は大きく変わりつつある。新型コロナウイルスのパンデミックを経て、多くの家庭が学校に代わる学習手段を模索するなか、注目を集めるようになったのが「ポッドスクール」(Pod School)と呼ばれる新しい教育のかたちだ。この動きは家庭と学校の間を埋める柔軟な選択肢として、欧米を中心に急速に広がっている。

ポッドスクールとは、複数の家庭が協力して形成する少人数の学習グループのことを指す。「ポッド(Pod)」は英語で「小集団」や「さや」を意味し、教育の文脈では「親同士が連携し子どもたちにより安全で柔軟な学習環境を提供するコミュニティ型の学習単位」を意味する。

参加する子どもの数は数人から十数人程度で、教えるのは親であることもあれば、専任の教師や学習支援者を雇う場合もある。学習の場所も決まっていない。家庭のリビング、近所のコワーキングスペース、公園、あるいは地元の図書館など、空間の使い方はきわめて自由だ。こうした自由度の高さがポッドスクールの最大の特徴のひとつだ。

この学習モデルが生まれた背景には、コロナ禍で公立学校が長期にわたり閉鎖されたことがある。多くの家庭がオンライン授業の質に不満を抱き、また感染リスクを避けて集団登校をためらうなかで、「完全なホームスクーリングは難しいが、少人数であれば安全に学べるのでは」という発想が芽生えた。共通の価値観や信頼関係を持つ近隣の家庭同士が連携し、子どもたちのために自前の学びの場をつくるという動きが始まったのだ。

ポッドスクールの運営スタイルに決まったルールはないが、多くの場合、週に数日だけ集まる形式が一般的で、午前中のみの学習や週2〜3日のセッションが組まれている。カリキュラムも柔軟で、地域の教育基準に合わせた教材を用いるケースもあれば、子どもたちの興味関心をベースにしたプロジェクト型学習やSTEAM教育を取り入れることもある。

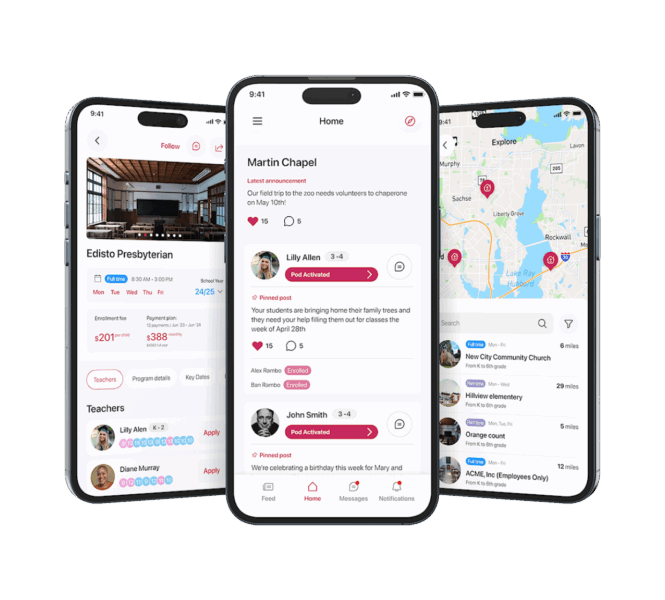

近年ではこうした動きを後押しするテクノロジーも登場しており、2025年には米国で「Edefy」(エデファイ)というアプリが話題となった。これは、家庭と教師、学習スペースをマッチングするプラットフォームで、“教育版Uber”とも称されている。従来の公教育とは異なるルートで、学びのエコシステムを再構築する試みとして注目されている。

ポッドスクールが支持を集める理由は明快だ。まず少人数制であるため、一人ひとりの理解度に応じた丁寧な指導が可能になる。学習効率が上がりやすく、フィードバックの密度も高くなる。また家庭が教育の方針を直接反映できるため、宗教的・文化的な価値観やライフスタイルを重視した教育が実現しやすい。さらに、親たちが分担して指導にあたることで、家庭教育にありがちな負担の偏りが解消される。感染症対策の観点からも、接触人数を制限できるため、一定の安心感がある。

しかしこの新しい教育モデルにも課題はある。まず、制度的な整備が追いついていないという点だ。例えば米国でも州によってはポッドスクールが正式な教育形態として認められておらず、学力評価や進学のルートに不透明さが残る。次に教育の質が家庭の経済力や教師の質に左右されやすいという問題がある。専門の教育者を雇える家庭と、そうでない家庭との間に教育格差が生まれる可能性も否めない。また学校生活を通じて育まれる集団行動や多様な人間関係といった「社会性」の面で、不足が生じるのではという懸念もある。柔軟性が裏目に出れば、かえって子どもたちの将来に悪影響を与える可能性があるという指摘もある。

では、このモデルは日本にも応用できるのだろうか。結論からいえば、制度的なハードルは依然として高いが可能性は十分にある。すでに日本にはフリースクールやオルタナティブ教育の実践者たちが存在し、個別最適化された学びの重要性が広く認識されつつある。特に地方への移住や在宅ワークの定着によって、都市部の一極集中から地域分散型のライフスタイルへとシフトしつつある今、地域単位で小規模な教育コミュニティを立ち上げる素地は整ってきているといえる。ポッドスクールという形態は、単に教育の一方法というだけでなく、地域づくりや子育て支援の文脈でも再評価されるべきだろう。

(EDICURIA編集部)