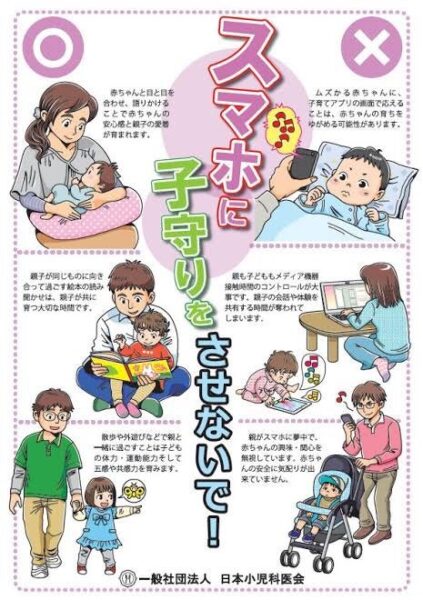

私は「日本小児科医会」に所属しており、同組織が運営する「こどもの心相談医」の資格も持っています。その日本小児科医会からよく配布されるポスターに、「スマホに子守をさせないで」というメッセージがあります。診察室に貼るよう促されるのですが、正直このポスターを目にするたびに「なんだかなぁ」と思うのです。

「スマホに子守をさせないで」というポスターを貼る運動を広げている理由として、おそらく過去の事例が関係しています。ある発達障害の疑いのある子が、家で親とまったく話をせずテレビを何時間も見っぱなしでした。それをやめたら症状が改善したという症例があったのです。

たしかに一日中コミュニケーションがなく、メディアだけにさらされている環境は問題でしょう。しかし「スマホ=悪」とするのは極端ではないでしょうか。家事や仕事の間、あるいは電車のなかなど、どうしても静かにしていてほしい場面で適度にスマホを使うことは、親として現実的な選択肢だと思います。日本小児科医会のポスターは「スマホを使うことは絶対ダメ」というような雰囲気を感じさせ、ともすれば忙しい親御さんたちを追い詰めてしまう可能性さえあります。

昔は絵本ですら「子どもに良くない」と言われていた時代があったそうです。育児の常識は時代とともに変化していくもの。スマホを巡る議論も過渡期にあるのではないでしょうか。

私がスマホ育児で気をつけていること

私自身も、毎日スマホ(主にiPad)育児をしています。その間に夕食の準備をしたり、他の家事を済ませたりしています。ただし、いくつか気をつけていることがあります。

ひとつは「目の届く範囲で使わせること」、もうひとつは「子どもとスマホタイムを共有すること」です。後者に関してはたまに子どもの見ている動画に絡んだり、一緒に笑ったりして、コミュニケーションの一環としています。

また、一応1日30分くらいと時間を決めていますが、これは子どもの健康のためというより、スマホタイムが長引くと寝る時間が遅くなってしまうためです。たまに30分でやめさせず放置してみることもありますが、驚くほど長時間集中することはなく、1–2時間も経てば飽きて親のもとに戻ってきます。そのような様子をみると、子どもなりに自分のペースでスマホと付き合っているのだなと興味深く感じます。

スマホ育児への柔軟な視点を

幼い末娘は、まだまだスマホやテレビよりも「ママ、ママ」と言ってそばにいたがるタイプです。そのため、「もう少しスマホを見ててくれてもいいのにな」と思うことすらあります。子供が成長するにつれ、スマホとの付き合い方も変わってくるでしょう。なかにはスマホ依存のような状況になることも考えられるかもしれません。それでも、便利なツールを親子で上手に使いこなし、ポジティブな時間を過ごせるよう工夫していきたいと思っています。

育児や家事、仕事の両立を求められる現代社会において、スマホは親にとって非常にありがたい存在です。大事なのはスマホを子どもの成長に役立てる方法を親が学び、子どもと一緒に工夫していくことではないでしょうか。極端に「使うべきでない」とするのではなく、適度に、そして親子の生活に合った形でスマホを活用する。その柔軟な視点がこれからの育児には求められているように感じます。

-

- 保田典子

筑波大学医学専門学群卒業。小児科医として国立病院などで診療にあたり、小児循環器を専門に経験を積む。その後、発達障害児を多数担当するようになったことで「子どもの心相談医」の資格を得る。2021年4月、高円寺駅そばに高円寺こどもクリニック開業。