ホームスクーリングは学校という枠を超えて、家庭や地域で子どもの学びを支えていく非常にやりがいのある「学びのカタチ」です。このなかには、「学校の宿題を家でやる」ことから「学校という場を使わずに家庭を中心に学びを行っていく」まで広い意味を持ちます。

ホームスクーリングを家庭からはじめるにあたり、少し意識してみたいことがあります。それが子どもの「心」についてです。

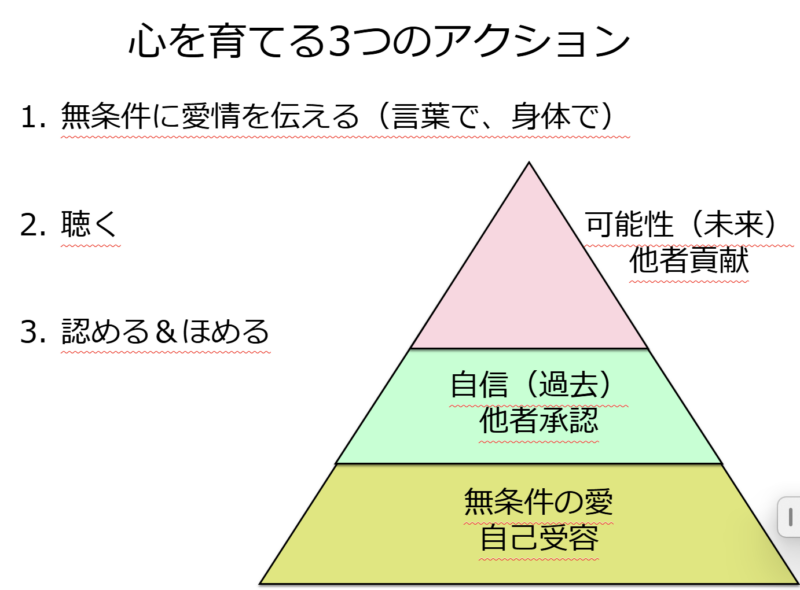

アドラー心理学では、幸福とは共同体感覚という概念で象徴されるとしていますが、その共同体感覚において重要なのが「自己受容」「他者承認」「他者貢献」といわれています。ありのままの自分を受容し、同時に他者も存在していい存在であることを認め、他者に貢献したいと思うことが幸福につながるというものです。

この3つですが、やはり「自己受容」ができていないと「他者承認」はできず、他者承認ができていなければ貢献したいという気持ちは起きないはずです。そのため、自己受容がでできていない子どもに「何かのために行動しよう」と思わせるのは無理だというわけです。

何か新しい行動をこどもと起こすときに、まず子どもは(自分は)それをする準備ができているか、ということをまず確認しましょう。そこを立ち返ることなしにはじめてしまっても、結局上手くいかないことが多くなります。この確認に多くの時間は要しません。普段の子どもの様子を見ていればわかる分かることだからです。

自己受容とともに大切なことが「自己効力感」です。自己肯定感はよく耳にするかと思います。自己肯定感は自己受容に近いものと考えられると思いますが、自己効力感は自己肯定感とはまた少し違います。自己効力感は、「自分がした行動がいいことにつながっている」と思えることです。算数の勉強をしたら、足し算が分かって買い物の時に便利である、などです。

大きな負のイベントがなく過ごしてきた人にとっては、自己受容や自己効力感は自然に備わっていて、特に意識しなくても持っているものだと思います。しかし、不登校を経験した子どもたちにおいては、「自己受容」や「自己効力感」は今はまだないかもしれません。「自分が何をしたところでなににもならない」「学んでも何にもならない」と感じているのであれば、そこからホームスクーリングをしても得るものが少ないでしょう。学びという本来人間にとって楽しいもの、やりたいものであることを始める前に、メンタルの準備ができているか立ち止まって考えてみてください。

-

- 保田典子

筑波大学医学専門学群卒業。小児科医として国立病院などで診療にあたり、小児循環器を専門に経験を積む。その後、発達障害児を多数担当するようになったことで「子どもの心相談医」の資格を得る。2021年4月、高円寺駅そばに高円寺こどもクリニック開業。