私は子供が小学校低学年の頃、特定の教科や技能に特化した学習というよりも「考える力」や「空間認知力」といった基礎的な力を伸ばすことを意識していました。同時期は何かに特化するよりも幅広い能力を伸ばし、子どもが持つ興味や好奇心を大切にしていきたいと考えました。

勉強だけでなく、運動を通じて体づくりにも力を入れるようにしました。体を動かすことは心身の健康に良い影響を与え、勉強への集中力や持続力をサポートしてくれると感じていたからです。外遊びの機会が減る冬の時期は、家の中でできる体を動かす遊びやゲームを取り入れるなど工夫が必要です。

小学校低学年の児童は、時に焦ったり、誤解したり、うっかりミスをすることもしばしばです。特に同年齢帯の男子は不注意傾向が強いと言われています。それを責めるのではなく、どうサポートするかを考えるようにしました。

なかでも効果的だと感じたのが「書く」という行為でした。子どもが自分の考えを紙に書き出していくと、自然と頭の中が整理され考えがまとまることが多いです。これは私自身も実感していることですが、やはり書くことで思考の可視化が進みます。小学校低学年の段階で「上手に書く」ことを身につけると、その後の学習でも効率よく考える力が養われると感じました。

そこで取り組んだのが「マッピング」です。いわゆるマインドマップのような手法を取り入れて、文章の要約や算数の概念整理を行うものです。例えば、国語の教科書に出てくるお話を読んだ後、その登場人物や出来事を図で整理してみたり、算数の問題を解く際に考えた手順を図解してみたりすることで、ただ覚えるだけでなく理解を深めることができます。マッピングは子ども自分で考える力を養うと同時に、親がそのプロセスを一緒に共有できる機会につながります。

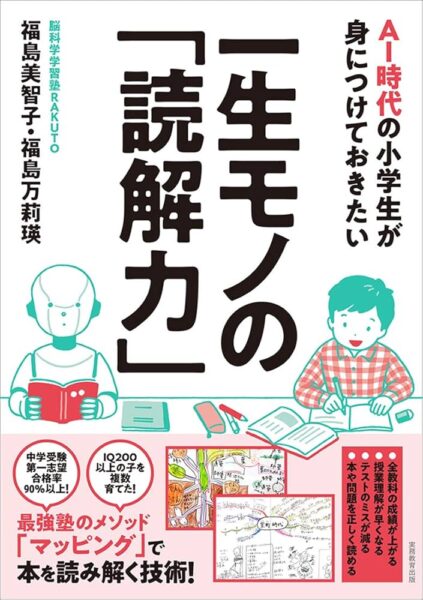

参考になる本や教材もいくつか試してみました。例えば、『AI時代の小学生が身につけておきたい一生モノの「読解力」』という本は、具体的な例や実践的なアプローチが紹介されていて、子どもと一緒に取り組むヒントがたくさん詰まっています。読解力や思考力はこれからの時代に欠かせないスキルです。

また小学校低学年のうちは「最初から子どもに全部やらせようとしない」ことが大事だと感じました。何事もいきなり自分でできるわけではありません。まずは親がやり方を見せてサポートしながら進め、徐々に自分でやらせるよう後押しすることが大事です。そして最終的に、子ども自身が主体的に取り組めるようにするのが目標です。

具体的には教科書を活用することをおすすめします。教科書は内容が整理されており、初めて学ぶ際にも取り組みやすい構成になっています。まずは親が実際にやって見せて、その後一緒に取り組み、徐々に子どもだけでできるようサポートするという流れを大切にしましょう。

文章を読む練習ではまず親が音読してお手本を見せ、その後で子どもに読んでもらいます。その際、分からない言葉や内容はその場で一緒に確認します。最後に内容について簡単に話し合ったり、感想をメモに書いたりして締めくくると学習がより深まります。

「見せて、サポートしながらやらせて、最後に自分でやらせる」という流れを大切にしていくと、子どもが自信を持って取り組めるようになり、学習そのものが楽しいと感じるようになります。そしてその方法は、子どもの成長を間近で感じられる親にとっても貴重な時間となります。

-

- 保田典子

筑波大学医学専門学群卒業。小児科医として国立病院などで診療にあたり、小児循環器を専門に経験を積む。その後、発達障害児を多数担当するようになったことで「子どもの心相談医」の資格を得る。2021年4月、高円寺駅そばに高円寺こどもクリニック開業。