世界的にホームスクーリング家庭が増えることで、家を単なる生活の場ではなく、学びを支える「環境」と捉える視点が注目されています。本記事では世界の教育メソッドを手がかりに、家庭空間を“学びのインフラ”へと変えるための視点を探りたいと思います。

イタリアのレッジョ・エミリア市で生まれた幼児教育法「Reggio Emilia Approach」(レッジョ・エミリア・アプローチ)は、学ぶ環境や空間をとても重要視します。創始者のローリス・マラグッツィは、子どもには3人の教師がいるとします。「大人」「他の子どもたち」、そして「周囲の環境」です。明るい窓辺、素材に満ちた棚、光が通り抜けるリビングなど空間および物理的な条件が、子どもの行動や思考を誘発し、自然と探究に導くというのです。

日本の一般家庭において、居住空間を学びのスペースとして“改造”するとなると、とても難しいことだと思われるかもしれません。しかし、ちょっとしたアイデアで空間を学びのインフラへと変えることが可能です。

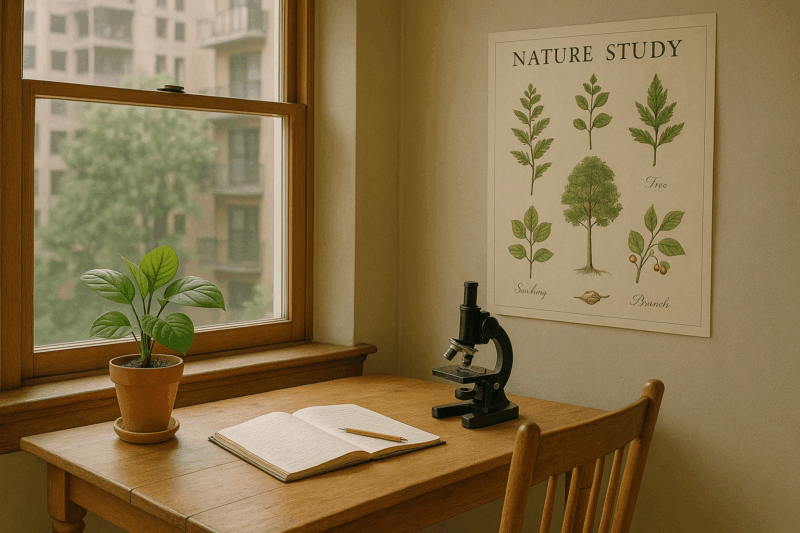

例えば、窓際に植物や顕微鏡、ノートを置くだけで、自然光による視界の余裕が生まれ、「観察」「記録」「考察」といった思考の流れの発生につながります。またリビングの一角に作品や写真、メモを貼る「発表の壁」をつくることも有意義かもしれません。見える場所に学びの痕跡があると、家族の会話に学びが入り込みます。また「集中ゾーン」と「休息ゾーン」を明確に分けることで、意識の切り替えもスムーズになります。意図を持って空間を設計することで、学びが偶発ではなく日常のリズムに組み込まれていくのです。

一方、有名なモンテッソーリ教育では、環境を「子どもが自分で世界に働きかけるための場」と定義しています。そこで重要視されるのは、家具や道具に子供の手が届くこと。自分の手で取り、試し、戻す。この一連の動作が、学びの主体性を育てるとしています。

実際に家庭においては、棚を子どもの目線の高さに設置し、教材や道具を選べるように配置することで、選択の自由や思考の出発点を育むことができるでしょう。なお、紙・木・布など手触りのあるものを並べておくと子どもは触りたくなり、そこから探究が始まるという考え方もあるようです。

モンテッソーリ教育は「教える」ためではなく、「触れさせる」ための空間デザインを重視します。実践家庭では「準備された環境」(Prepared Environment)と呼ばれており、子どもが自律的に行動する原点として認識されています。

米国のホームスクール文化では、学びは教科単位ではなくプロジェクト単位で行われるます。そのため家庭空間を「プロジェクトスタジオ」と見立て、場所ごとに学びの機能を割り振るそうです。例えば、ガレージは「実験室」、リビングは「討論スペース」、キッチンは「観察と記録の場」といった具合です。

同スタイルを実践する家庭では、壁にホワイトボードを設置し「プロジェクト進行ボード」として共有することもあります。「いま何を調べているのか」「次に誰に話すか」などを常に可視化し、家庭の学びをチーム活動のように進めるためです。日本の家庭においても、キッチンを科学・生活科のための空間、ベランダを自然観察ラボ、玄関先を作品展示スペースなどと見立て運用することができます。重要なことは、日常の動線を活用し生活と学びを融合させるという発想です。

3つの事例に共通するのは「空間が行動を生み、行動が問いを生む」という考え方です。新しい教材や最新アプリを購入せずとも、家庭のレイアウトを変えるだけで学びの質は大きく変化します。「空間デザイン」という難解な言葉に臆すことなく、親が率先して工夫し環境をアップデートすることができれば、子供の学びの主体性や好奇心向上につながっていくはずです。

(EDICURIA編集部)